Il cammino nelle Terre Mutate

Indice dei contenuti

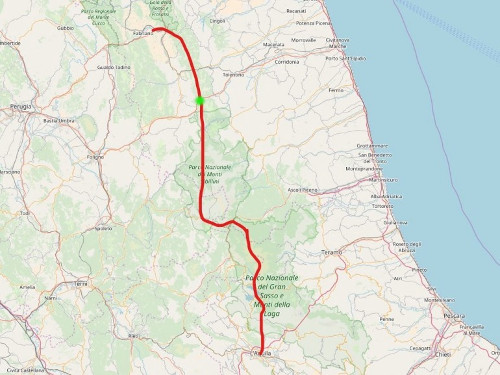

250 chilometri da Fabriano a L’Aquila (ne ho fatti 60, circa).

Il Cammino nelle Terre Mutate è stato una messa in sicurezza personale. Per quanto non sia riuscito a compiere tutto il percorso che mi ero prefissato, quei soli tre giorni sono stati rigeneranti e ricchi di incontri significativi. Mi mancano ancora luoghi da vedere, fatiche da compiere, mi piacerebbe un giorno riprendere e finire quel che ho lasciato a un quarto.

Nonostante la piccola porzione di percorso, l’esperienza è stata così densa da lasciare pensieri profondi. Alla fine della mia avventura non ho avuto il tempo e il modo di affrontarli, fino a questo triste periodo di lockdown, quando Movimento Tellurico mi ha chiesto un piccolo contributo — doveva essere un breve video, me ne scuso, ma mi viene più facile così.

Scrivo come se fossi tornato ieri da quel viaggio, quando in verità era la scorsa estate. Fortunatamente tutto è rimasto vivido anche di fronte alla grande incertezza del momento che rende un pensiero alle persone terremotate ancora più difficile.

Era la prima volta che intraprendevo da solo un percorso così lungo a piedi e le mie ingenue premesse di godermi viaggio slow, yeah, rilassato, si sono giustamente infrante dopo il primo giorno. Mantenere il ritmo delle tappe non ha niente di lento ed è stata la fatica più grossa; svegliarsi presto al mattino e camminare tutto il giorno al caldo nella settimana più bollente dell’estate, è stato altrettanto duro. Tutta fatica ripagata dai luoghi, dalle storie e dal paesaggio, ma l’espressione godersi il viaggio ha assunto un altro valore. Soprattutto, rispetto alla mia indole poco organizzata che si fa trascinare facilmente da facili entusiasmi esplorativi, avere tappe prestabilite da portare avanti senza divagare è stato difficile quanto lo sforzo del cammino stesso.

Tappa uno: Torino-Ancona-Fabriano-Matelica #

La scelta dei mezzi e dell’orario di partenza credo sia stata la peggiore possibile: viaggio notturno in bus con arrivo alla stazione di Ancona intorno alle cinque di mattina, treno regionale fino a Fabriano, partenza della tappa a piedi. In pratica, da spavaldo impreparato, avevo trascorso insonne l’ultima notte prima del viaggio, con un vicino che sottolineava russando nel mio orecchio ogni chilometro percorso. Arrivato a Fabriano, Al Bistrot L’Angoletto, lauta colazione e ritiro della credenziale, breve spesa dalla signora fruttivendola all’angolo opposto della piazza, come se lo zaino non fosse già sufficientemente pieno, e poi via verso mirabolanti avventure.

Dopo qualche ora lo sconforto già si era impossessato di me: nella mia testa le distanze erano molto più brevi — chissà perché poi — e sulle spalle si aggiungeva la fatica della notte insonne. Dopo un’interminabile sterrata tra sole e ombra che mi dava l’impressione di essermi già perso e dove mi parve di vedere diversi animali guida, ricordo con gioia il momento di arrivo a un bivio con il segno del sentiero a indicarmi la via più in salita. C’è una legge pratica su questo, imparata durante gli anni di scoutismo, che dice: ammesso che il sentiero esista, sicuramente è in salita ed io, in quel frangente, non mi aspettavo niente di diverso.

A pomeriggio inoltrato, dopo numerosi chilometri, imparai una cosa che, da persona nata e cresciuta in città, non avevo ancora imparato: l’odore della morte. Ora potrebbe iniziare un breve racconto alla Stephen King. Lanciato a testa bassa e a passo deciso per superare un’impegnativa salita, non vidi la deviazione del sentiero e arrivai a una fattoria deserta in cima a una collina, in mezzo al nulla, con cani da guardia feroci, legati a catene senza fine, stalle di pecore e maiali stipati come formiche e spaventati da morire, colonie di gatti guerci, spelacchiati, senza coda. Tra mille timori, senza incrociare anima viva — anche il cielo diventò più scuro — superai la cascina in stato di quasi abbandono, i trattori del secolo scorso e la roulotte che mi immaginai essere una specie di capanno degli attrezzi dell’abitante omicida seriale di camminatori. Questo squarcio di vita campagnola si concluse con la fine di ogni prospettiva, di sentiero e della mia vita, e mi appoggiai, col fiatone, sudato che ormai non me ne rendevo nemmeno più conto, a un misero e spoglio albero sulla cima della collina. Guardingo e stralunato, mollai lo zaino e andai in esplorazione per cercare tracce di una pista e fu in quel frangente che mi arrivò una folata di morte. Lo stomaco arrivò all’altezza delle corde vocali e sputò fuori un urlo sordo di succhi gastrici e gutturali, girai lo sguardo verso la fonte di tutto quel marciume e per la prima volta i miei occhi videro una carcassa di una bestia morta, orrenda, ridotta a un ghigno. Quel che restava di una pecora era lì, sanguinolenta in mezzo all’erba alta, sotto il sole di luglio che lentamente la cuoceva. Schifato e ancor più spaventato corsi a prendere lo zaino e l’unica decisione possibile: riattraversare la fattoria sperando di non dare nell’occhio. L’odore di bestia morta stava ancora nelle narici e me lo sentivo addosso mischiato al mio, inutile dire che i cani si misero ad abbaiare senza sosta e, come nei migliori film dell’orrore, una signora baffuta, con quattro denti in bocca, vestita di un grembiule smanicato e con ciabatte dalla plastica forata intrecciata, sbucò dall’aia per iniziare a urlarmi qualcosa in marchigiano. Mi avvicinai verso la mia aguzzina che altre volte avevo visto nella mia mente senza riuscire a identificarla e finalmente capì le sue parole:

Non fa niente.

Era riferito al cane rabbioso che abbaiava senza sosta o sapeva che io avevo visto la carcassa che non dovevo vedere e fingeva di perdonarmi per tendere un tranello?

Con la voce un po’ balbettante le chiesi indicazioni sul sentiero, mi disse — sempre in marchigiano — di attraversare i campi di fronte e andare fino alla quercia che, in linea d’aria, stava poco più in là. Ancora intimorito le dissi grazie e ripartii in fretta; solo allora vidi l’uomo qualche passo dietro di lei e collegai dove avevo già visto quella donna: non era precisamente lei, ma un suo ritratto, di spalle, che sta sulla copertina di un libro.

Il mio cervello aveva collegato quelle colline e quella che io pensavo miseria — vai a sapere se i maiali stavano davvero male — alle Langhe e alla povertà raccontata da Nuto Revelli. E quella donna risoluta, che probabilmente zittiva cani e marito allo stesso modo, era per me la contadina sulla copertina de L’anello forte, il libro di interviste alle donne, alle custodi della comunità contadina.

Sollevato dallo scampato pericolo, mi ritrovai a camminare più leggero e con la sensazione di essere a casa, di avere anche quel pezzo di mondo in tasca. Arrivai alla quercia e mi resi conto di come fosse cambiato il mio umore in funzione del paesaggio intorno, adesso bellissimo. Ripensai alla carcassa distante qualche centinaio di metri e ritrovai il sentiero.

Speravo non mancasse più molto, intravedevo le prime case sparse che mi davano l’idea di essere abitate e la voglia di arrivare accelerava il mio passo. Mi fermai alle porte di Matelica, accolto da Casa Deimar, a farmi spiegare che cos’è il bordone, il bastone del pellegrino, citato nel loro logo, a mangiare una deliziosa cena nel loro cortile e a scambiare quattro parole con la famiglia che si prende cura degli ospiti. Mi dispiace molto per Enrico Mattei, ma per la troppa stanchezza, evitai di andare a vedere la sua città. Camminare tutto il giorno ti costringe a razionalizzare le forze, a non concederti distrazioni e allungamenti di percorso: la tabella di marcia è serrata e una minima deviazione può causare un ritardo esagerato e fatica ingiustificata.

Andai a dormire presto, al fresco della stanza al piano terra, per svegliarmi con il buio e ripartire di buona lena e avere più scuro e meno caldo possibile da affrontare il giorno dopo. Almeno così fanno quelli che vanno a camminare in montagna e, per quanto fossi tra le colline, il principio mi sembrava ugualmente buono. Come prima giornata poi, era già stata bella piena.

Tappa due: Matelica-Camerino #

Camerino vista dal sentiero percorso al mattino.

Al risveglio ore dopo, il fresco era piacevole, la colazione anche, ma persi tempo a ritirare la mia roba nello zaino. Per il futuro dovevo diventare più efficiente. Ascoltando una dritta datami la sera prima dal figlio di Casa Deimar, tornai leggermente sui miei passi per inerpicarmi a sinistra, tagliare qualche chilometro e ricongiungermi al sentiero principale in vista di Camerino che rimase al fondo del mio sguardo per tutto il mattino. Il paesaggio mi sembrava davvero famigliare, per quanto non fossi mai stato lì.

I simboli che ciascuno di noi porta in sé, e ritrova improvvisamente nel mondo e li riconosce e il suo cuore ha un sussulto, sono i suoi autentici ricordi. Sono anche vere e proprie scoperte. Bisogna sapere che noi non vediamo mai le cose una prima volta, ma sempre la seconda. Allora le scopriamo e insieme le ricordiamo.

Questo pensiero di Cesare Pavese scritto all’inizio del saggio Stato di grazia, io l’ho letto nell’Introduzione di Sergio Givone ai Dialoghi con Leucò. Pavese ha ragionato molto sul senso della prima volta, della stagione dell’infanzia, del mito e della poesia. E quando ripensavo alle sensazioni che volevo mettere in questo racconto, mi è tornato in mente e sono andato a riprenderlo. Rileggendo quell’introduzione che spiega i Dialoghi molto torna, soprattutto se lo associo al terremoto e al trauma che significa.

In quel primo giorno e mezzo di cammino non avevo avuto la sensazione di attraversare zone terremotate: le case e i palazzi incontrati, a un sguardo superficiale, potevano essere semplicemente abbandonati o diroccati. Verso l’ora di pranzo mi fermai per una lunga pausa scoprendo l’esistenza della ruzzola, il caldo era insopportabile quel giorno e solo dopo le 16 ripresi la marcia. Nel frattempo avevo incuriosito un paio di signori che, dopo avermi chiesto dove fossi diretto, mi raccontarono di Camerino: grazie alla visita di Papa Francesco, avvenuta qualche settimana prima del mio arrivo, la storica città universitaria aveva appena riaperto un pezzo del suo centro storico a distanza di tre anni dalle scosse. Com’era possibile?

Dal tardo pomeriggio, dopo una salita del 18% che speravo finale, ho iniziato a rendermi realmente conto di dove fossi. Il centro di Camerino — e l’area camper appena riaperta dai volontari della Pro Loco dove avevo intenzione di mettere la tenda— era ancora distante e in salita, ma mi fermai appena vidi le casette.

Tutta l’area era piena e soprattutto, imparai a mie spese, era ancora fuori dalla cittadina. Preso dallo sconforto di non sapere quanto tempo dovessi ancora camminare, ripresi a muovermi provando a chiedere indicazioni, ma nessuno riusciva a dirmi di preciso dove fosse la mia destinazione. Saliva la rabbia della stanchezza, ma la presi con filosofia: avevo bisogno di un sarto o di qualcosa del genere perché si era rotta la cerniera della tasca davanti del mio zaino; in più il mio interno coscia bruciava dallo sfregamento sudato di tutto il giorno. Presi il telefono e chiamai il contatto che avevo, mi indicò una farmacia e le indicazioni per la piazzola, ma niente sarta, era già chiusa.

La farmacia era un altro luogo particolare della città, praticamente era il primo avamposto della nuova piazza con tutti i negozi e servizi che una volta stavano nel centro storico: avevano messo gli abitanti a valle e i servizi a monte, subito sotto alla parte chiusa in pratica. Senza un mezzo di trasporto come si faceva nella quotidianità? Sempre a piedi tra su e giù era una follia. Questo mi preoccupò.

Alla farmacista chiesi qualcosa per le irritazioni dovute al caldo e agli sfregamenti e, preso dallo slancio di aver quasi concluso anche la seconda giornata di cammino, vedendo un tatuaggio sbucare dal braccio, mi lanciai: “ma è la Mole Antonelliana quella che hai lì?” “No. È il Colosseo.” Rimasi nostalgico e muto dall’imbarazzo: era il suo tatuaggio fatto male o io bollito dal sole della lunga giornata? Quant’è? Chiesi e la pagai. Le lasciai un nikel di mancia, presi il resto e me ne andai. Ripresi lo zaino e le bacchette, mentalmente misi insieme le indicazioni ricevute al telefono e i piedi stanchi. Continuai a salire. Sull’ennesima pendenza passai la Facoltà di Informatica, girai a destra seguendo le indicazioni di un parcheggio coperto e finalmente arrivai. L’area comprendeva un parcheggio sotterraneo chiuso per ragioni di sicurezza, una casetta di legno della Pro Loco, i bagni, un camper parcheggiato, un’area verde con due tavolini di legno da picnic. Nell’ordine montai e spostai la tenda perché il primo posto non mi convinceva, mi feci una doccia vestito lavando anche maglietta e pantaloncini, mi guardai intorno e vidi il terremoto in faccia.

Aveva la forma di un morso di squalo volante che aveva provocato una voragine verticale enorme su un palazzo, lasciando tutto il resto intatto. Cercai con lo sguardo altri segni, ma non ricordo se ne vidi, c’erano le gru e tante reti arancioni.

Pensai alla cena. Quando vidi la famiglia del camper iniziare a cucinare, a dispetto loro che stavano facendo su e giù dal parcheggio per apparecchiare il tavolino da picnic e per prepararsi una pasta, mi dissi: ordino una pizza. Non avevo intenzione di muovermi ulteriormente da dov’ero, le gambe pulsavano, presi quindi il telefono e cercai qualcosa di aperto. Ricordo la gioia di aver avuto quella pensata figlia della mia vita comoda, ma per la prima volta, mentre aspettavo che una voce rispondesse, collegai il morso nella parete alle persone e alle loro vite. Chissà com’era stare nelle casette fuori dalla città, sotto quel sole che io pativo camminando. Mica uno poteva ordinare pizza tutte le sere, ogni tanto muoversi un po’, non sempre e solo in macchina, può far piacere. Ma per andare dove se il centro è chiuso?

Credo di aver mangiato la margherita più buona del mondo. Poi andai in tenda, mi coricai e passò del tempo prima di riuscire a prendere sonno.

Tappa tre: Camerino-Polverina-Fabriano-Ancona-Torino #

Come il mattino precedente impiegai troppo tempo per rifare lo zaino. Soprattutto desideravo lasciare un’offerta nella casetta di legno, ma non sapevo come e anche questo mi fece innervosire perché persi altri minuti freschi da usare per camminare. Uscire da Camerino mi portò via ancor più tempo perché non capivo in che direzione andare. Feci due rapidi conti, guardai più volte l’ora e la guida in modo frenetico: per recuperare tempo— soprattutto per togliermi dalla statale — provai a fare l’autostop. È immorale durante un cammino? Ci saranno i walking-nazi che scriveranno commenti osceni e insulti sui miei profili social per questo? Lo spero tanto. Un signore molto gentile mi accompagnò fino all’imbocco del sentiero a San Luca, una frazione più in basso rispetto a Camerino.

Dalla chiesa poco fuori le quattro case della frazione il paesaggio cambiò. Probabilmente mi stavo addentrando nel cratere e ogni edificio che vedevo era un superstite del terremoto.

Superiamo la traversa sulla destra, quindi al bivio svoltiamo a sinistra, seguendo la pista che scende tra gli alberi e ci conduce fino a un cancello e a una casa lesionata dal terremoto.

Riprendo questo passaggio della guida perché è stato per me importante. Quando pensai, arrivato lì, alla parola lesionata per indicare quella casa, mi venne lo sconforto: personalmente non avrei definito lesionata una casa che non ha più una scala d’accesso esterna crollata sul tetto del garage e che ha una cucina e forse qualche altra stanza “a vista” perché le manca la parete esterna, cioè il muro laterale. Ci rimasi male, se quella era lesionata, cos’era distrutta? Qual era il metro di paragone? Mentre guardavo, si avvicinarono due signori, uno anziano e l’altro più giovane, padre e figlio, proprietari della casa. Notai un rassegnato disappunto per la mia presenza e misi via la macchina fotografica. Salutai, spiegai del sentiero, loro annuirono. Mi fecero capire che non erano contenti che il sentiero passasse proprio in casa loro, ma poi si rilassarono. Quando dissi che ero di Torino, il figlio rispose di averci fatto il militare, esperienza comune per i marchigiani, ho scoperto. Mi raccontarono della casa, dei progetti di ricostruzione che non partivano e poi mi lasciarono proseguire.

A fianco di un parco fotovoltaico scesi un sentiero fino al lago di Polverina, proseguendo su una strada asfaltata fino al paese. Lì mi fermai per il pranzo, all’ombra di un noce. Rimasi sdraiato per le ore più calde in attesa, poi arrivò la telefonata che aspettavo e le brutte notizie da casa: decisi di organizzarmi per tornare a Torino.

Tornai al bar per chiedere informazioni sui mezzi più efficienti per andare a Roma o Ancona o non so quale altro posto più comodo: i pullman sarebbero passati l’indomani. Ancora una volta l’autostop fu la salvezza, per buona pace dei walking-nazi. Il ritorno a Fabriano mi è stato gentilmente offerto da: un signore che trasportava macerie, sì, ancora quelle del terremoto a distanza di tre anni, e che mi aveva visto per strada al mattino mentre camminavo; un impiegato comunale di Ussita (se non ricordo male), anche lui militare a Torino diversi anni fa; un ragazzo che decise di portarmi apposta alla stazione di Fabriano solo per premiare il mio coraggio di autostoppista. Ripresi il regionale che porta ad Ancona e che per un lungo tratto costeggia il mare e mi resi conto che praticamente in meno di mezza giornata avevo ripercorso all’indietro quanto camminato in due giorni e mezzo. Il notturno del mare da Lecce verso Torino non sarebbe arrivato prima delle due di notte, così chiesi indicazioni per il mare, presi un pullman fino al Monumento ai Caduti e scesi in spiaggia. Era buio, c’era poca gente e un vento caldo mi spinse a fare il bagno, anzi più d’uno, poi con la testa appoggiata allo zaino mi addormentai. Quattro ragazzi senza chitarra o pianoforte sulla spalla mi svegliarono con le loro chiacchiere e risate, intorno all’una mi tirai su e chiamai un taxi perché i pullman non passavano più. Mi dissero che mi avrebbero portato loro se mi andava. Riattaccai, chiesi spiegazioni, ci accordammo sull’orario, richiesi se veramente non fosse un problema e richiamai il servizio taxi per disdire. Li ringraziai e uno di loro, ex scout, mi accompagnò alla stazione in tempo.

Il viaggio da Ancona non lo ricordo, presi un scomparto vuoto, avvicinai i sedili e crollai fino a Torino.

Per motivi lavorativi, settimane dopo la brusca interruzione del viaggio, sono stato di nuovo in quella stessa zona per circa una settimana. In quell’occasione avevo avuto modo di vedere altri luoghi, entrare in una casetta simile a quelle di Camerino e parlare con alcune persone che vivevano e lavorano con il terremoto, i suoi traumi, nei paesi chiusi con gli abitanti obbligati a vedere quotidianamente la loro casa che non possono più abitare. Anche quella parte la considero nel viaggio.

Il terremoto del 2016 è stato l’ultimo delitto in ordine cronologico, il più violento e accelerante, che ha strappato in tanti pezzi una comunità che il Cammino punta a riunire come fosse una cicatrice. Ma il processo di abbandono di quelle terre appenniniche tra Marche, Umbria, Abruzzo e Lazio ha radici più lontane e rientra in un complesso fenomeno di spopolamento delle zone rurali che non riguarda solo il Centro Italia e che merita approfondimento, ma non in questa sede.

Chiesa di San Luca, frazione di Camerino.

I tanti edifici e borghi vuoti tenuti in piedi da putrelle e tiranti, mi hanno portato a pensare che il Cammino delle Terre Mutate sia l’esatta metafora di quelle case, chiese, scuole, vie, saliscendi, paesaggi, sostenuti a quel modo. Qualcosa di estremamente forte, saldo e stretto, che consente il passaggio e la visione fugace, capace in qualche modo di mantenere l’esistente così com’è, cristallizzato, in una natura diventata più spaventosa.

Sarebbe quindi molto affascinante promuovere il cammino come soluzione ai problemi di un territorio in crisi profonda, ma sarebbe profondamente sbagliato sovraccaricarlo di significati esagerati. Come sarebbe un errore appesantire quelle strutture provvisorie ed emergenziali di sostegno agli edifici visti nel tragitto. Sappiamo che la presa troppo stretta prima o poi si allenta, la tensione stressa le parti più deboli e la mancanza di autonomia a lungo andare crea malsana dipendenza. Senza contare poi la capacità della natura di ritornare selvaggia, riprendendosi il proprio spazio nel vuoto lasciato dalle persone. Si infila negli interstizi, cresce nelle pieghe e insieme al tempo allarga le crepe a X, quelle che stabiliscono la fine strutturale di un fabbricato e l’inizio del burocratico infinito necessario alla sua demolizione.

Per grande merito di chi lo ha pensato e sviluppato, il Cammino ha tentato di salvare il salvabile, ha riunito dal basso, messo in sicurezza e dato identità a chi è riuscito a rimanere in condizioni abbastanza accettabili da reagire. Ma le cicatrici si devono riassorbire perché i tessuti riprendano le loro funzionalità. Il Cammino non può diventare un museo del terremoto a cielo aperto, sarebbe ingiusto per chi ha vissuto quella tremenda esperienza, per chi ha perso affetti e vite, per chi è costretto ancora a vivere nelle casette o nei container.

Bibliografia #

- Cesare Pavese, Stato di grazia, in letteratura americana e altri saggi, Torino, Einaudi, 1991.

- Sergio Givone, Introduzione a Dialoghi con Leucò, di Cesare Pavese, Torino, Einaudi, 2013.

- Emidio di Treviri, Sul fronte del Sisma, Roma, DeriveApprodi, 2018.

- Luca Martinelli, L’Italia è bella dentro, Milano, Altreconomia, 2020.

- Mario Di Vito, Dopo. Viaggio al termine del cratere, Lo stato delle cose, 2018.

- Nuto Revelli, Il mondo dei vinti. Testimonianze di vita contadina, Torino, Einaudi, 2014.

- Idem, L’anello forte. La donna: storie di vita contadina, Torino, Einaudi, 2015.

- Lo stato delle cose, geografie e storie del doposisma.

- Enrico Sgarella, Il Cammino delle Terre Mutate, Milano, Terre di Mezzo Editore, 2019.

- Terremoto Centro Italia, un progetto per informare sugli eventi sismici che hanno colpito il Centro Italia nel 2016.